소소한소통이 만든 쉬운 정보를 통해 새로운 것을 시작하는 발달장애인 당사자들을 보면서, 정보가 할 수 있는 일이 참 많다는 사실을 깨닫곤 합니다. 집안일을 할 줄 모르던 사람이 자립을 준비하게 되고, 운동을 모르던 사람이 운동을 배우고 다이어트에 성공하기도 합니다. 쉬운 정보가 새로운 경험으로 이어지는 통로가 되어, 발달장애인 삶의 변화를 가져오는 것이죠.

발달장애인과 세상을 연결하는 언어 백정연(소소한소통 대표)

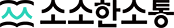

소소한소통을 창업하고 가장 먼저 한 일은 '고객 간담회'였다. 발달장애인 10명을 초대해 쉬운 정보가 무엇인지 설명하고, 일상에서 정보가 어려웠던 경험이 있었는지, 어떤 정보가 쉬워지면 좋을지 의견을 나누는 자리였다. “이런 거 필요해요”, “이런 거 쉽게 알려주세요.” 같은, 무수한 의견이 쏟아질 거라 기대했지만, 회의에 참여한 발달장애인 그 누구도 입을 열지 않았다. 쉬운 정보가 무엇인지, 쉬운 정보가 있다면 자신의 삶이 어떻게 달라질지 경험이 없었기 때문이었다. 그래서 질문을 바꿨다. 일상을 어떻게 보내는지, 하나씩 묻다 보니 정보의 어려움으로 일상의 많은 순간을 주변 사람에게 의지하고 있었다. “세탁기 돌려본 적 있어요?” “아, 엄마가 가르쳐 주셔서 한 번 돌려본 적은 있는데 혼자 하려니 메뉴가 복잡해서 못 하겠더라고요.” “보고 쉽게 따라할 수 있도록 쉬운 세탁기 사용설명서를 만들어 주면 해 볼 수 있겠어요?” “와! 그러면 할 수 있을 것 같아요.” 소소한소통은 이런 변화를 더 확산시키기 위해 발달장애인 당사자에게 '쉬운 정보 교육'을 이어가고 있다. 쉬운 정보가 무엇인지, 그간 접해온 일반 정보와 어떻게 다른지, 그리고 왜 이것이 '알 권리'와 연결되는지를 함께 나눈다. 교육의 핵심은 지식 전달이 아니다. 당사자가 스스로 어려움을 발견하고, 그 어려움을 해결하기 위해 요구할 수 있는 힘을 기르는 것이다.

“이건 이해하기 어려워요.” “이건 이렇게 바꾸면 좋겠어요.” 이 변화는 발달장애인만의 이야기가 아니다. 그들을 둘러싼 사람들도 함께 달라졌다. 과거엔 발달장애인이 어떤 정보를 어려워하면, "장애가 있으니까 그럴 거야."라고 생각했다. 하지만 이제는 "정보가 너무 어렵구나, 더 쉽게 바꿔야겠다."로 관점 자체가 바뀌었다.

소소한소통에서 자주 하는 비유가 있다. 시각 정보에 제한이 있는 시각장애인이 촉각, 청각을 통해 정보를 접하고, 청각 정보에 제한이 있는 청각장애인이 시각 정보를 활용하는 것처럼, 이해의 어려움을 가진 발달장애인에게 "이해할 수 있는 형태로 알려주는 것", 그것이 바로 쉬운 정보이며, 당연한 권리다. 물론, 발달장애인의 장애 스펙트럼이 넓어 쉬운 정보가 필요한 주제, 상황, 난이도 등은 사람마다 다를 수 있다. 그러나 한 가지는 분명하다. 조금이라도 쉽게 알려준다면, 이전과 달리 ‘다른 사람에게 묻거나 의지하는 일’에서 출발하지 않게 된다.

|

칼럼은 소소한소통 블로그에서도 동시 연재됩니다.